脊髓损伤后疼痛是一种脑脊髓神经网络调节紊乱的功能性疾病,属于难治性神经病理性疼痛。随着社会工业化快速发展,脊柱脊髓创伤的病人增多,在经历了外科手术减压与固定等急性期治疗后,相当一部分病人因并发脊髓损伤后疼痛而严重影响生存质量,甚至无法配合康复性治疗,大量的止痛药物往往在造成严重不良反应的同时,也带来沉重的经济负担。大多数该类病人在辗转寻医过程中,未得到针对性治疗,而疼痛持续加重,甚至放弃治疗、自杀等。

针对该类疼痛顽疾的治疗,神经外科专业从疼痛的解剖病理与传导网络进行手术干预,具有独特的优势,但根据不同的脊椎脊髓损伤机制与病人的个体化特征对手术的干预方式有所不同,因此需要精准诊断与个体化治疗。近期,我院神经外科林章雅教授带领脊柱疼痛团队对脊髓损伤后顽固性疼痛的病例开展精准施治,获得患者广泛好评。

40岁的林女士在单位因工致伤背部,造成胸椎骨折合并下肢瘫痪,在外院行骨折复位内固定手术后积极进行康复治疗,但伤后1月余即开始出现双下肢“火烧火燎”的烧灼感及刀割样、撕裂样疼痛,让她痛苦难忍。据家属描述,当疼痛爆发时,林女士一次服用各种止痛药11粒仍无法控制疼痛,而药物带来的恶心、呕吐也严重影响病人的饮食与睡眠,夜间需多次服用“安眠药”入睡。多方求诊治疗效果不佳后,经当地医生介绍求诊我院。

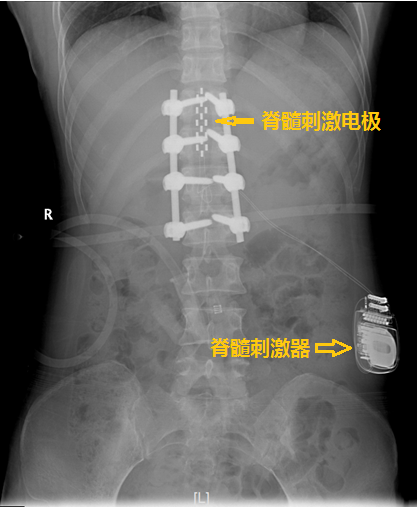

福建省医学会疼痛学分会主任委员、我院副院长林章雅教授在查看患者后,为其制定了脊髓电刺激术(脊髓起搏器)治疗方案。手术分期进行,一期脊髓电极植入后经过一周的体外刺激器体验治疗,林女士的下肢疼痛得到明显控制,遂进行二期脉冲发生器(起搏器)植入手术。术后在林章雅教授的指导下,神经外科脊柱疼痛团队医生为患者进行分期“起搏器”程控治疗,使得脊髓刺激控制疼痛的效果达到最大化。目前,林女士对下肢疼痛的改善效果满意,并完全停用所有镇痛药物,未再出现全身爆发性疼痛。

林章雅教授介绍,对于年纪较轻,脊柱脊髓损伤并发疼痛病程不长,且未来康复期望较高的患者,脊髓电刺激术(脊髓起搏器)具有良好的手术适应证。该类手术是一种神经调控性手术,可调控性是其最大的优势,未来有望在改善疼痛的基础上,继续改进调控方式,辅助患者下肢功能的康复训练,具有良好的社会效益,符合当今加速康复医疗理念(ERAS)。林教授同时强调,因神经调控性手术费用昂贵,接受该项手术的患者需要进行严格的筛选与评估。

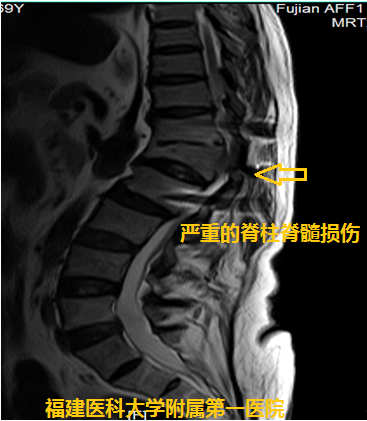

同一病区,69岁的林伯伯是一个胸椎脊柱骨折术后20余年的老患者,虽然经过手术复位内固定手术,但是因脊髓损伤并发的顽固性疼痛,已经困扰老人10余年了。据老人描述,主要症状表现为左下肢烧灼样疼痛合并虫噬感,疼痛爆发时出现全身烧灼感及眩晕感,时常痛到声泪俱下,子女看了也是内心难受,却又无助。老人家多次因为疼痛爆发服用大量止痛药物而“神志不清”,也因“昏睡”坐在电热毯上出现大面积臀部烧伤。林伯伯儿子通过多方打听,听闻我院神经外科在“脊髓起搏器”手术镇痛方面的治疗经验丰富,经当地医生介绍入住我院神经外科。

林章雅教授查房时认真细致地询问林伯伯病情并为其检查身体,了解到病人脊髓损伤与疼痛病史长久,疼痛完全集中于瘫痪的左下肢。经医疗组讨论,决定采用比“脊髓起搏器”更适合病人的“脊髓背根入髓区切开毁损术”。在充分的沟通与围手术期准备后,林章雅教授带领脊柱疼痛团队医生为病人进行了手术。术后林伯伯表示,麻醉清醒后当即感觉下肢烧灼感与虫噬感消失,“疼痛到什么部位,手术就控制到什么部位,正常的感觉区域完全不受影响”,林伯伯惊讶地说。林伯伯及其家属对手术的效果非常满意,目前已顺利出院。

林章雅教授表示,“脊髓背根入髓区切开毁损术”对于神经外科医生具有较大的挑战性,除了需要在显微镜与脊柱导航的引导下准确到达脊髓感觉区域,并进行定量的毁损,对于手术范围的把握也是相当考验医生的手术水平,否则容易造成感觉障碍范围的扩大,甚至是有效肌力的损伤。“对于顽固性疼痛患者,精准医疗原则下的个体化施治,是让患者取得满意疗效的前提,临床医师需要基于本身的专业性,来为患者提供最合适的治疗方式,这是当今国家医疗政策对临床医生提出的新时代要求”,林章雅教授强调。

神经外科 郑小斌